(1)

الصباح الباكر من الثالث والعشرين من آذار مارس لعام 1983.

البناية رقم 14 بشارع حسن كيكيتش بالعاصمة سراييفو.

تصعد قوات الأمن إلى الطابق الثالث وتطرق بقوة باب الشقة.

يفتح الحكيم بابه مندهشا، فيتدفق عشرة من أفراد الشرطة السرية إلى الداخل.

دقائق ويتحول المكان إلى فوضى عارمة وكأن المغول مروا من هنا.

تصل ابنته في اللحظة المناسبة.

يقتادونه إلى خارج البناية.

عند الدور السفلي يتذكر فيصيح في ابنته أن يقوموا بطباعة كتابه كما كان مقررا.

(2)

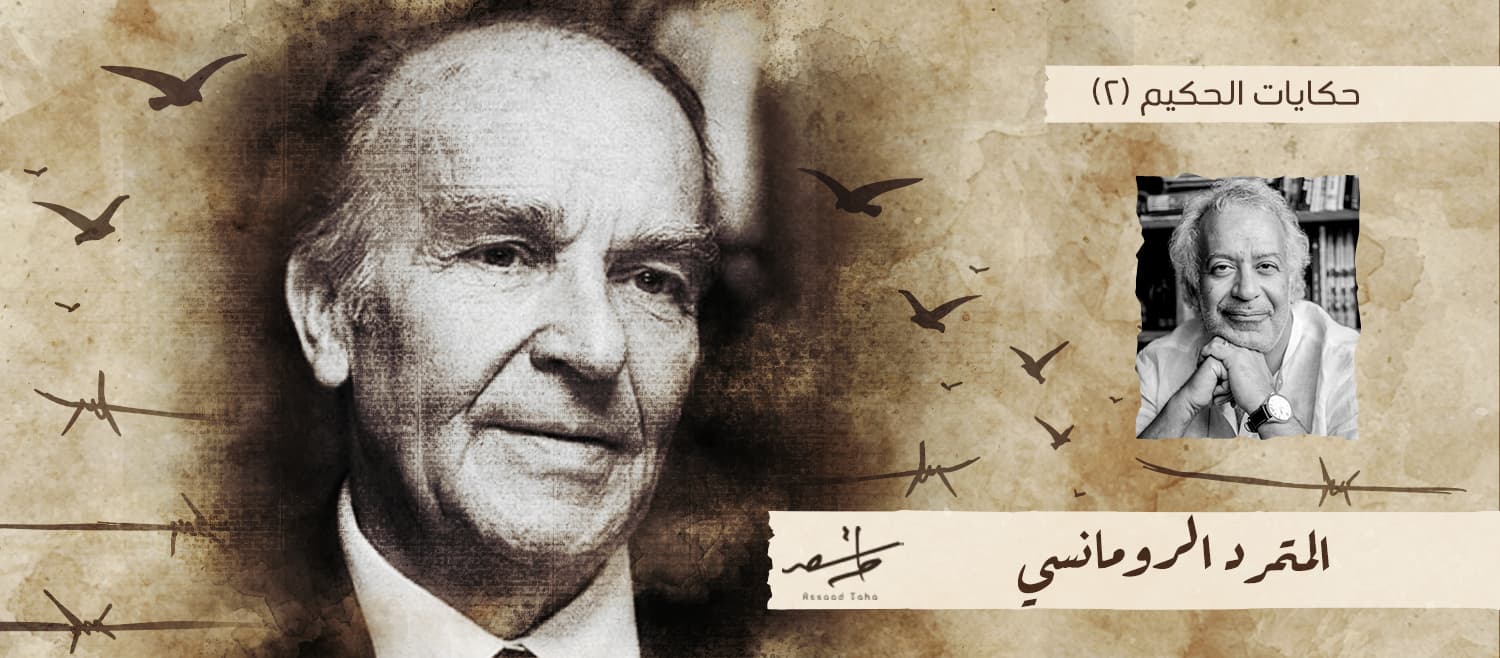

هل تعرفون “المسرح الهمجي”؟

يتكون من طاولة يجلس عليها القضاة، وواحدة أخرى للمدعي العام، فوقهم صورة للزعيم اليوغسلافي “تيتو”، الراحل قبل فترة، الحي في نظرهم، وكأن الناس عادت إلى عبادة الأصنام.

القاضي والمدعي العام والجميع مجرد ممثلين، يؤدون أدوارا رُسمت لهم من قبل، لن يستمع أحد منهم إلى الأدلة والبراهين المبرئة، لن يحاول أحد منهم فهم حقيقة الأمر، فالجميع لا يريد أن يتجاوز الدور الذي حدد له، والأحكام قد أعدت من قبل.

في المواجهة صفان من 12 متهما ومتهمة واحدة، وشعور سائد بالكرامة، وكاميرات وسائل الإعلام وصحفييها، وجمهور مستأجر لحبك المشهد.

يجلس الحكيم في سكينة، يبدو لأي مشاهد أنه زعيم هذه المجموعة المتهمة بتكدير الأمن العام، ومحاولة هدم يوغسلافيا، حليق الذقن، هادئ تماما كأنه يشاهد فيلما، وينتظر أن ينتهي ليعود إلى بيته، جاد جدا، يسرح قليلا، لا يبدو عليه أي مظهر للخوف، وكأنه كان يتمنى ما حدث لتكون فرصته ليقول للنظام وللناس ما يرغب في قوله.

يحين دوره، فيتكلم بهدوء مدافعا، لا يظهر الغضب عليه، لا يعلو صوته، يشير إلى البند رقم كذا بالوثيقة كذا “، معلنا أن ما كتبه هو رأيه كمثقف ومفكر يبحث في التاريخ، يبحث في حركة المجتمعات، يبحث في الفلسفة، يعلن أن من حقه أن يفكر وأن يتكلم وأن يكتب.

يتابعه الحضور وكأنه يقود مناظرة ضد نظام الحكم، الذي يفهمه جيدا، ليس كقانوني فحسب، بل وكمثقف أيضا، يبنى مناظرته على الأسس الأيدولوجية للشيوعية، وبالأخص على التعامل الفعلي لنظام الحكم تجاه الذين كانوا يفكرون بطريقة مختلفة.

يختتم مرافعته بجملته الشهيرة:

“لقد منحت حبي بكامله للإسلام، ولم يبق شيء منه للنظام الحاكم”.

(3)

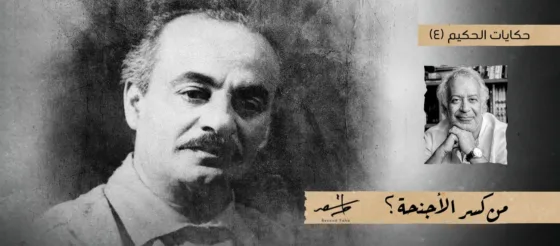

الذين يعرفون علي عزت بيغوفيتش يعرفون أنه تمرد على رجال الدين، بل تمرد على الدين كله، ثم عاد إليه ولم يفقده أبدا، بعد أن قرأ تقريبا كل الاعمال الفلسفية الأوربية الهامة وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

أيام التيه التي عاشها، عوضها بعشرات المقالات المزيلة بغير اسمه، ثم بكتابه الشهير “البيان الإسلامي”، “وهروبي إلى الحرية”، الذي خطه في سنوات السجن، لكن “الإسلام بين الشرق والغرب” هو أشهر كتبه على الإطلاق، وقد ترجم إلي لغات متعددة.

لا جدوى من سجن مفكر، فأفكاره قادرة على الطيران في كل الأنحاء.

(4)

العشرون من آب أغسطس 1983.

يوم النطق بالحكم.

يطلب القاضي من الحضور الوقوف.

يعلن أن العقوبة هي سجن الحكيم أربعة عشر عاما، وسجن رفاقه مددا متفاوتة.

رأسه مرفوع، لكن قلبه يخفق بشدة.

الكاميرات مسلطة تجاهه، تنتظر أن تسجل الصدمة على وجهه.

لكن لا يفعل سوى تقليب بصره في سقف القاعة.

ينظر إلى ابنتيه، يجدهما تبكيان، يتأثر كثيرا، فهو مفعم بعاطفته تجاه أولاده.

الحكيم، المولود في الثامن من أغسطس لعام 1925، كانت له تجربة سابقة في السجن حين حكم عليه في مارس آذار لعام 1946 بثلاث سنوات لنشاطه الفكري، قضاها كاملة.

يحكم عليه مجددا بالسجن 14 عاما، ثم لاحقا تخفض العقوبة إلى تسع سنوات، يرفض توقيع التماس بالعفو عنه، وفي 25 من نوفمبر تشرين الثاني لعام 1988 ، يوم العيد الوطني للبوسنة والهرسك يطلق سراحه بعفو من الدولة لم يطلبه.

(5)

يرسل من سجنه رسالة إلى ابنته ليلى: “أتعلمين، لقد أدركت فجأة حقيقة أنه لا يوجد هنا أطفال، وهنا يكمن الخراب الرئيسي فيه، إنني أحاول تعويض ذلك ولو جزئيا، بمشاهدة أفلام الأطفال في التلفاز، وبالتفكير الطويل في حفيداتي الثلاث الصغيرات، أو بالرجوع إلى أيام طفولتكم أنتم، إن روحي متعطشة لهذه المخلوقات الصغيرة، ويزيد الشوق لأنني محاط بكتل بشرية من المجرمين الذين يخرجون من جميع الاتجاهات، فلا تجدين مكانا تلجئين إليه هربا منهم ولو للحظة”.

لقد كان يشعر أنه مكلف بمهمة تاريخية، ومن الواضح أن هذه المهمة كانت تنتظره.

وعندما خرج من السجن إلى الحكم، لم يفكر بالانتقام، ولا بإقالة رجال الأمن المسؤولين مباشرة عن حبسه واضطهاده، كان مغاليا في سعة صدره، حتى اعترض عليه رفاقه، لكن لم يصغ إليهم، وأصر على التمسك بمبادئه.

كان يعي معنى الحرية، إذ عاش وناضل من أجلها، وعندما أتيحت له فرصة التحكم بها، منحها للآخرين بالكامل وبلا حدود.